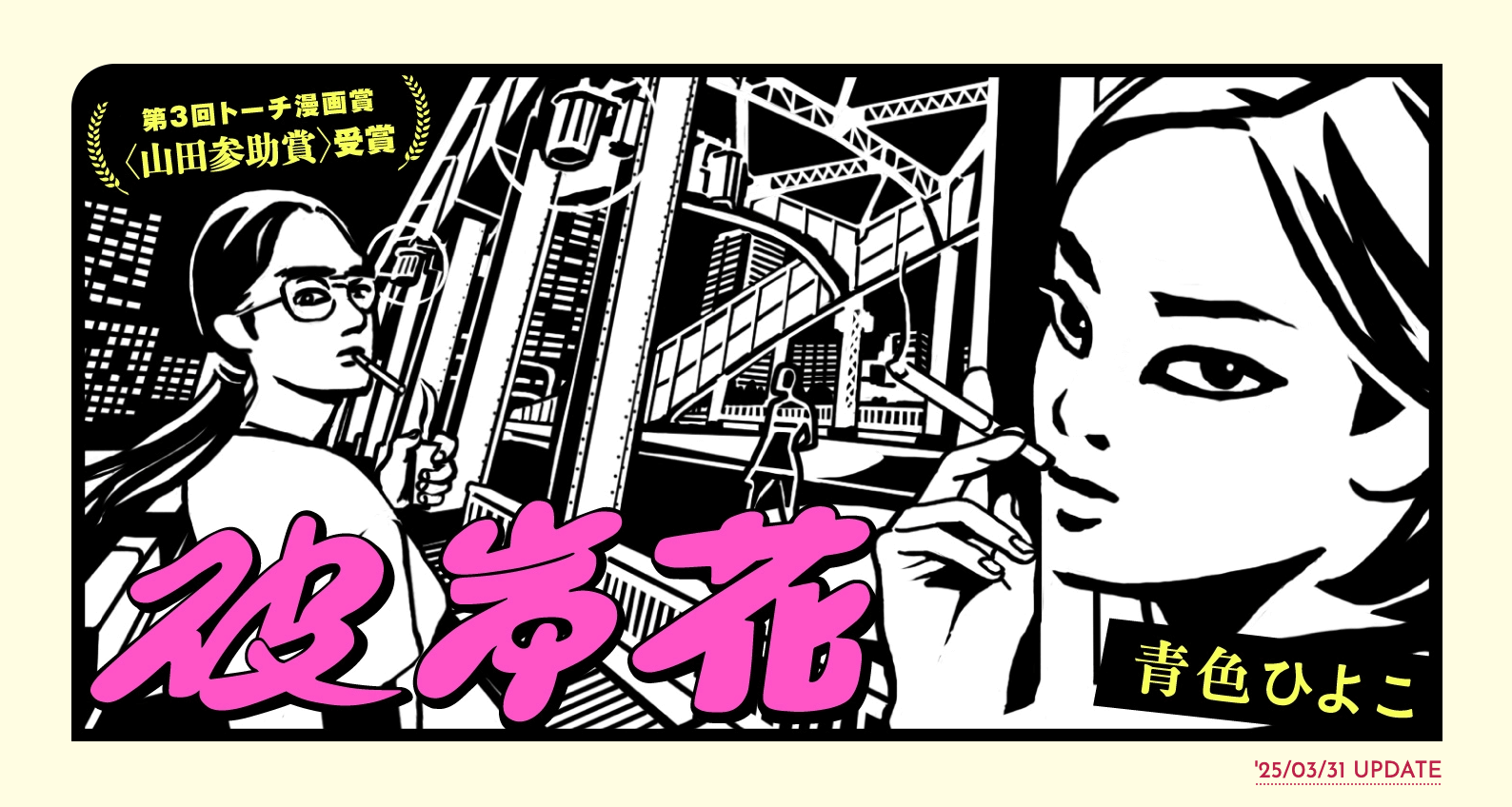

『彼岸花』がすごい漫画である理由を書いておく

『彼岸花』がやっぱりどう考えてもいい作品であったという話です

註:文章としてそんなにまとまっていないが、とりあえず現時点で書いておく。

『彼岸花』は、パンクという呪いの話だ。そして、その呪いこそが同時に、その呪いに対する唯一の救いであるという話だ。

パンクは拒絶の哲学である。システムを拒絶しそれに唾を吐く思想である。そして、「そのシステムを構成する側になるのはまっぴら願い下げだ」という強力な拒絶の宣言である。 パンクスは差別にアゲインストするが、これは、「差別を内包したシステムへの拒絶」である。それが時に左翼的性格を帯びることはあるが、それは結果的なもので、パンクそれ自体をいわゆる右派左派の枠組みで捉えようとしてはいけない。パンクは、より超越的である。

これは美しく強靭な哲学だ。が、同時に必然的な限界を孕んでもいる。つまり、思想としてのパンクは、その人の未来を保証しない。

映画『トレインスポッティング』は、パンク・ムービーでありつつも、その結末はごく平凡だった。パンク的退廃をあくまでもモラトリアムとして描いたからこそ、同作は共感を呼び、記録的ヒットたり得た。主人公、マーク・レントンは言う――「未来を選べ」。

「ノー・フューチャー」を無邪気に掲げられるのは、彼が、彼女が若者だからだ。しかし現実問題として若者はいずれ歳をとり、程度の差はあれ、やがてはこの構造的問題を内包した「社会」という、大いなるシステムへの迎合を余儀なくされる。

本質がシステムの拒絶である以上、パンクは、必ずしも彼や彼女に「未来」を約束しない。

と、ここまで書くと、パンクをよく思わない向きは拒否反応を示すかもしれない。

それでもシステムに迎合するのが成熟だろうと。

ところが、日本には ――特に本作が取り扱う90年代以降の日本には、ある時、致命的なシステムの欠陥が発生してしまった。それは国家運営の歴史における記録的な失策と言ってよかった。今やこれを、個人の問題に還元しようとする人はまずいない。

すなわち、就職氷河期である。

それは、拒絶されて、唾を吐かれて当然のシステムだった。そして本作のキャラクターは、まさしくこの当事者として登場する。あまりに強大な欠陥品のシステムに未来を翻弄されながら、それでもパンクが精神の真ん中に根を張ってしまった人々として。

パンクの行き着く先――この宿命的矛盾に、シド・ヴィシャスは、その早すぎる死を以て答えた。なるほど、ぐうの音もでない回答である。だが、これを模範解答としてしまうことは、パンクの限界を規定してしまうことに他ならない。

では、より差し迫った切実な「どうしようもなさ」に、パンクは無力なのか?

しかし、パンクの哲学は、持たざる者にこそ開かれているものではなかったか?

それは、徒手空拳にこそ力を宿す、無敵の魔法ではなかったか?

死なず生きながらえ、しかしパンクの圧倒的な正しさに触れてしまった、それでもそれを捨てられなかったパンクスはどのように生きるのか?

いや、――逆説的だが―― その「どうしようもなさ」にこそ、パンクは、抵抗しうる力を持っていたのではなかったか?

本作の問いはここにある。

この命題を作品に昇華したというその一点において既に、本作には絶対的な価値がある。

そして、私が「こんなことやってる人いない」と度々言うのは、まずここである。

そうしたわけで、ここまでに述べた事柄だけでひとまず、傑出した作品であることは確定しているのだが、それとは別に、もう一つ重要な点を指摘しておきたい。

それはこの作品の、異常にフラットな男女の描写についてだ。

いうまでもなく、女性は常に我慢を強いられる。社会の構造的格差に。月例の出血を伴う肉体の不便さに。そしてそれは、年齢を重ねるごとに重くのしかかる。本作の主人公が女性であり、また作者自身も女性である以上、それらが取り扱われるのは、ありていに言えば作品として妥当なことだ。

しかし本作は同時に、男性に対しても開かれている。

「女が “我慢” を強いられる社会で、男は “やせ我慢” を強いられる」――。作者の青色ひよこには、一貫してこの視点がある。

とりわけ中盤以降の「弘」である。その切実さへの冷徹な視点ゆえに、この作品はシステムの「どうしようもなさ」を喝破しながらも、同時に、凡百のジェンダー論や男女論を超越してしまっている。それは、そこに描かれるのが、「性別」ではなく「人間」だからだ。

と、まあ、あまりまとまりのない文章で申し訳ないが、読んだ後の流れで書き始めたものなのでご容赦願いたい。詳しくは、私が書き散らしたこんな駄文よりも、さっさと本編を読んでもらった方がわかりよい。今なら無料で読めるのでお早めに。

とはいえ、断っておくが、痛みを感じる類いのものではある。傷口に塩を塗られる感覚を覚える人もいるかもしれない。

ただ、そうだとしても、「私のこの痛みは私だけのものではなかったのだ」と思えるならば、それはきっと、悪い経験ではない。

こちらでーーーす→●

『彼岸花』は、パンクという呪いの話だ。そして、その呪いこそが同時に、その呪いに対する唯一の救いであるという話だ。

パンクは拒絶の哲学である。システムを拒絶しそれに唾を吐く思想である。そして、「そのシステムを構成する側になるのはまっぴら願い下げだ」という強力な拒絶の宣言である。 パンクスは差別にアゲインストするが、これは、「差別を内包したシステムへの拒絶」である。それが時に左翼的性格を帯びることはあるが、それは結果的なもので、パンクそれ自体をいわゆる右派左派の枠組みで捉えようとしてはいけない。パンクは、より超越的である。

これは美しく強靭な哲学だ。が、同時に必然的な限界を孕んでもいる。つまり、思想としてのパンクは、その人の未来を保証しない。

映画『トレインスポッティング』は、パンク・ムービーでありつつも、その結末はごく平凡だった。パンク的退廃をあくまでもモラトリアムとして描いたからこそ、同作は共感を呼び、記録的ヒットたり得た。主人公、マーク・レントンは言う――「未来を選べ」。

「ノー・フューチャー」を無邪気に掲げられるのは、彼が、彼女が若者だからだ。しかし現実問題として若者はいずれ歳をとり、程度の差はあれ、やがてはこの構造的問題を内包した「社会」という、大いなるシステムへの迎合を余儀なくされる。

本質がシステムの拒絶である以上、パンクは、必ずしも彼や彼女に「未来」を約束しない。

と、ここまで書くと、パンクをよく思わない向きは拒否反応を示すかもしれない。

それでもシステムに迎合するのが成熟だろうと。

ところが、日本には ――特に本作が取り扱う90年代以降の日本には、ある時、致命的なシステムの欠陥が発生してしまった。それは国家運営の歴史における記録的な失策と言ってよかった。今やこれを、個人の問題に還元しようとする人はまずいない。

すなわち、就職氷河期である。

それは、拒絶されて、唾を吐かれて当然のシステムだった。そして本作のキャラクターは、まさしくこの当事者として登場する。あまりに強大な欠陥品のシステムに未来を翻弄されながら、それでもパンクが精神の真ん中に根を張ってしまった人々として。

パンクの行き着く先――この宿命的矛盾に、シド・ヴィシャスは、その早すぎる死を以て答えた。なるほど、ぐうの音もでない回答である。だが、これを模範解答としてしまうことは、パンクの限界を規定してしまうことに他ならない。

では、より差し迫った切実な「どうしようもなさ」に、パンクは無力なのか?

しかし、パンクの哲学は、持たざる者にこそ開かれているものではなかったか?

それは、徒手空拳にこそ力を宿す、無敵の魔法ではなかったか?

死なず生きながらえ、しかしパンクの圧倒的な正しさに触れてしまった、それでもそれを捨てられなかったパンクスはどのように生きるのか?

いや、――逆説的だが―― その「どうしようもなさ」にこそ、パンクは、抵抗しうる力を持っていたのではなかったか?

本作の問いはここにある。

この命題を作品に昇華したというその一点において既に、本作には絶対的な価値がある。

そして、私が「こんなことやってる人いない」と度々言うのは、まずここである。

そうしたわけで、ここまでに述べた事柄だけでひとまず、傑出した作品であることは確定しているのだが、それとは別に、もう一つ重要な点を指摘しておきたい。

それはこの作品の、異常にフラットな男女の描写についてだ。

いうまでもなく、女性は常に我慢を強いられる。社会の構造的格差に。月例の出血を伴う肉体の不便さに。そしてそれは、年齢を重ねるごとに重くのしかかる。本作の主人公が女性であり、また作者自身も女性である以上、それらが取り扱われるのは、ありていに言えば作品として妥当なことだ。

しかし本作は同時に、男性に対しても開かれている。

「女が “我慢” を強いられる社会で、男は “やせ我慢” を強いられる」――。作者の青色ひよこには、一貫してこの視点がある。

とりわけ中盤以降の「弘」である。その切実さへの冷徹な視点ゆえに、この作品はシステムの「どうしようもなさ」を喝破しながらも、同時に、凡百のジェンダー論や男女論を超越してしまっている。それは、そこに描かれるのが、「性別」ではなく「人間」だからだ。

と、まあ、あまりまとまりのない文章で申し訳ないが、読んだ後の流れで書き始めたものなのでご容赦願いたい。詳しくは、私が書き散らしたこんな駄文よりも、さっさと本編を読んでもらった方がわかりよい。今なら無料で読めるのでお早めに。

とはいえ、断っておくが、痛みを感じる類いのものではある。傷口に塩を塗られる感覚を覚える人もいるかもしれない。

ただ、そうだとしても、「私のこの痛みは私だけのものではなかったのだ」と思えるならば、それはきっと、悪い経験ではない。

こちらでーーーす→●