『HYPERTEXT #1 カウンターカルチャーと陰謀論』と年末のご挨拶

2024年もありがとうございました!

年末のご挨拶

ご無沙汰しておりますー。本年もありがとうございました。というか、本年は特にありがとうございました。

今年は何と言っても、HYPERTEXT #1 を出せたのが本当にデカかったです。というか、ほとんどそれの一年だったと言っていいです。 結果的に、初版1500部、第二版800部で、合計2300部ほどお届けしました。数が価値ではないですが、それにしてもまあ、完全に個人でやってたにしては(ましてやあの内容にしては)、結構な数字だったんだろうなと今更思ってます。僕の方で抱えていた在庫も先日で完全になくなりまして、あとは卸売に参加してくれた各店舗の在庫分のみとなります。

クラファン時から支援してくださっていた皆様、ならびに書店様各位、二木さん、本当にありがとうございました。

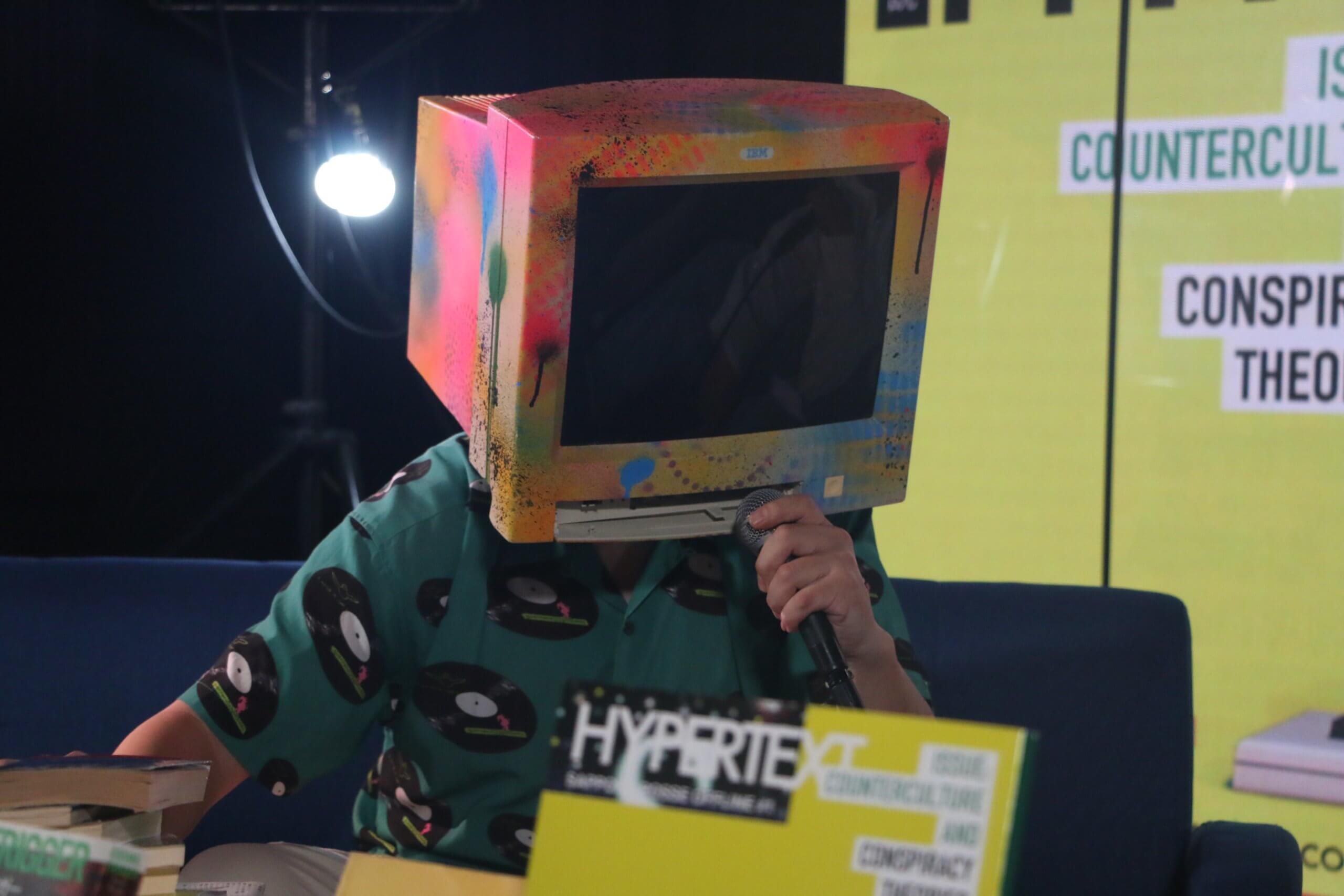

さらには、動物豆知識botさんの企画でDOMMUNEにまで呼んでいただきまして、得難い経験をさせていただきました。botさん、ばるぼらさん、持田保さん、宇川さん並びにスタッフの皆様、改めて、ありがとうございました。

DOMMUNE出演時のわたくし

これ、何だかんだで2年くらいかかっちゃったんですよね。2022年秋に札幌のNEVER MIND THE BOOKSってイベントで「第0号」として頒布したのが最初で、2023年の秋にクラファンを実施しまして、第0号から倍近く加筆して、ようやく出せたのが今年の2月か3月くらいでした。大変お待たせしましてすみません。

経緯としては、札幌でしか売ってなかったはずの「第0号」を2022年に、ばるぼらさん、動物豆知識botさんがなぜか入手しており、2022年の年末に、その年のベスト1的な紹介をしてくれて……という流れでした。

翌2023年の秋に制作費のためのクラファンを実施し、目標金額を達成させてもらったんですが、それはやっぱしどう考えても、お二人の評価が後押しになってくれました。だって、その時点ではほとんど札幌の人しか読んでないですから。笑

そして販売に向けて、仕事を受けるのも一旦止めて、「寝るかメシの支度かこれ」という状態で編集作業を続け、動くたびに背中にビキビキと痛みが走るヤバい体にバンテリンを塗りたくり、スーパーに買い物に行った時には服のどこかに付箋が付いている、という状態で生活と制作を続けておりました。

で、仕事も止めてる上にページ数が想定の1.8倍くらいになったため、クラファンで集めたお金で足りず、見事に赤字になりまして。笑 最終的には、時折仕事を振ってくれている地元の知人に広告出稿をお願いしまして、どうにかこうにか初版が完成した、という次第でした。岩田さんマジでありがとうございました。

家に届いた時はまあ大変でした。完全にダンボールでリビングの壁一面が埋め尽くされる有様で、計算したらトータルで1トンを超えてたようです。1トンを一人で家の中に運び込んだのも結構どうかしてますが、僕がたまたま怪力の持ち主だからよかったです。

今更ですけども、このZINEは完全に僕一人で作ってまして。なので、友達が「発送手伝いますか?」とか言ってくれてたんですけど、ここまで来たら正真正銘一人でやりたいという気持ちになってたので、発送も全部一人でやってました。

で、ひたすら梱包してはシールを貼りを繰り返し、それを郵便局に持ち込み、それでも一日300件くらいが限界だったような気がします。そういえばアレです、郵便局の人が僕の持ち込んだ荷物に対してはっきりと二度見する瞬間を見ました。

で、発送を終えて数日後、「届いた」と写真あげたりしてくれてるのをSNSで見てたんですが、あれは嬉しいですね。安堵感がありました。

そうそう、多分この頃にばるぼらさんの『コミティア魂』を読んでたんですよね、確か。で、こんな一説がありまして。ドイスボランチのさわださんのインタビューです。まさにその時はNEVER MIND THE BOOKSの記憶もありましたから、自分の状況に重なって、オンタイムでの異様な共感がありました。

何部売れたとか、スカウトされて商業デビューとか、大事だけど、コミティアってそれだけじゃなくて。机の上に本を置いて、作者の人が処刑を待つ人みたいに座ってて、それを誰かが手に取ってめくって「一部ください」って言って、作者が「え、本当に買うんですか」みたいな顔をした時に、僕は「コミティアしてるな」って気持ちになるんです(笑)。

ねー、わかりますね。「処刑を待つ人みたいに座ってて」。笑(『コミティア魂』はこちら)

その頃、3月上旬頃から店舗での販売も始まったはずです。店舗によってはすぐに売り切れも出たりしてて、この頃、「手に入らない」という連絡をよくいただいてました。その時点で僕の手元には在庫があったので、販売はできたんですが、各書店が今まさに売ってる時に俺がBASEとかで売るのはクラファンへの裏切りですよねと思ってじっとしてました。その時は売れ行きも不透明だったので。でも書店の方も結構早めに売り切れてくれて、これはマジでめちゃくちゃホッとしました。

改めてなんですが、クラファン時から支援してくれてたお店の皆さん、本当にありがとうございました。「遅れちゃうんで、入金サイクル的にアレならキャンセルにして返金します」と連絡してたんですが(もう少し丁寧な言葉で)、結局キャンセルはゼロでして、お待ちいただいてまして。そんなのもあったから、「売れてくれないと困る」という心持ちで、この時が一番ヒヤヒヤしてました。

有難いことに、その後すぐに各店から追加のオーダーもいただいて、それとあわせて僕の方でもBASEを動かし始めて……という感じで、その頃に動物豆知識botさんから連絡を頂いたんですね。DOMMUNEの。その時のことはこっちに書いたので、暇な人は読んでもらえれば。それにしても、飛行機間違って取ったのにはびっくりしましたね。

ワッハッハ

— 𝙎𝘼𝙋𝙋𝙊𝙍𝙊 𝙋𝙊𝙎𝙎𝙀 (@sapporo_posse) May 14, 2024

飛行機の予約間違ってた

明日だこれ pic.twitter.com/Il6n55M9zJ

で、DOMMUNE出演までに手元の在庫がゼロになってたんですが、DOMMUNE見てくれて「欲しい」となった人が買えないのもダメだなとなって、「第二版」として追加で800部刷ったんですね。冒頭で書きましたが、それも僕の方では在庫がなくなりまして、あとは各書店のストックのみとなります。

HYPERTEXT #1 「カウンターカルチャーと陰謀論」

DOMMUNEの時、いうてもまだみんな読み切ってはいないよなと思い、どこまで話そうかとちょっと悩みながらの出演だったんですが、もう中身の話をしてもいいのかなと思ったりしています。というわけで、以下、軽〜くネタバレを含むかもしれません。中身の話。

起点になったのは、過去にサイトで公開した「イルミナティカード」についての記事でした。昨今「予言だ」とか何とか言われている例のアレです。アレがまあ、僕の中では、変な言い方ですが、当時ちょっと問題意識があったんですね。この「カードの予言」なるヨタだけが原因ではなかったにせよ、ある重大な事件を起こした被告(現在は死刑が確定)が、少なからずこれを間に受けていたという事実があって。

なので、ちゃんと書いて、ネット上の誰でも読めるところに置いておかなきゃダメなんじゃないか、とか思ってたんです。ググるとあまりにも「そっち」のやつしかヒットしなかったんですよ、僕が書く前は。山本弘さんのブログとかあったんですけど、検索順位的に埋もれに埋もれてて。なので、とりあえず1ページ目には出てきたかったんです。

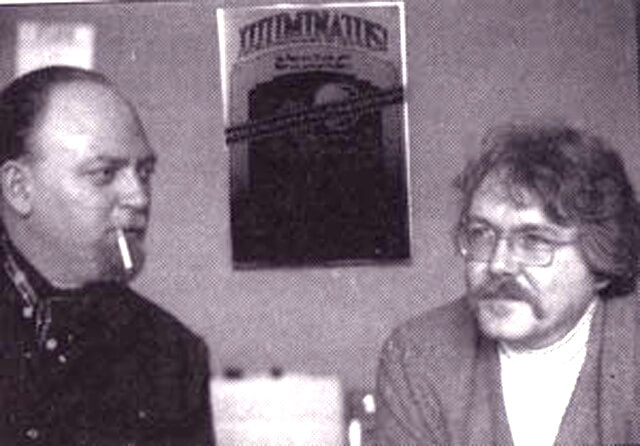

イルミナティカードの記事は上のリンクで読めるのと、ZINEにも加筆の上再掲してるので、詳しくはそちらをという感じなのですが、兎にも角にも、このカードゲームの元ネタになったのが、ロバート・アントン・ウィルソンとロバート・シェイによる小説『イルミナティ』(原題『イルミナートゥス!』)。1975年、アメリカで発売されました。ZINEの順序的には、この人の記事から始まります。

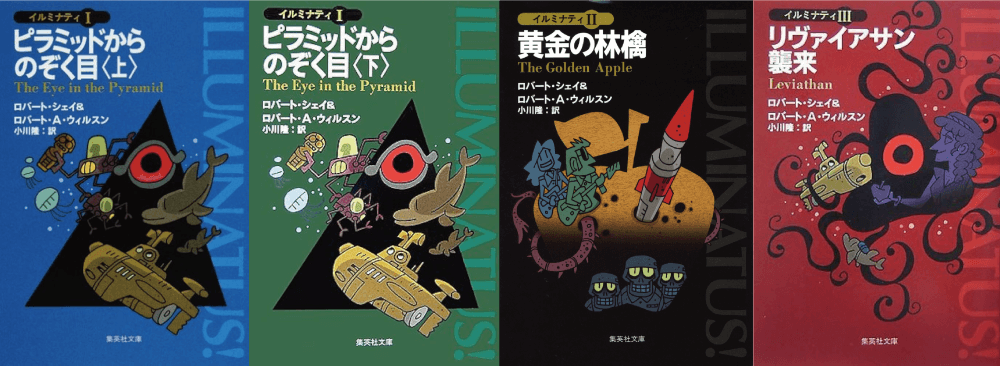

ロバート・アントン・ウィルソン(左)とロバート・シェイ(右)

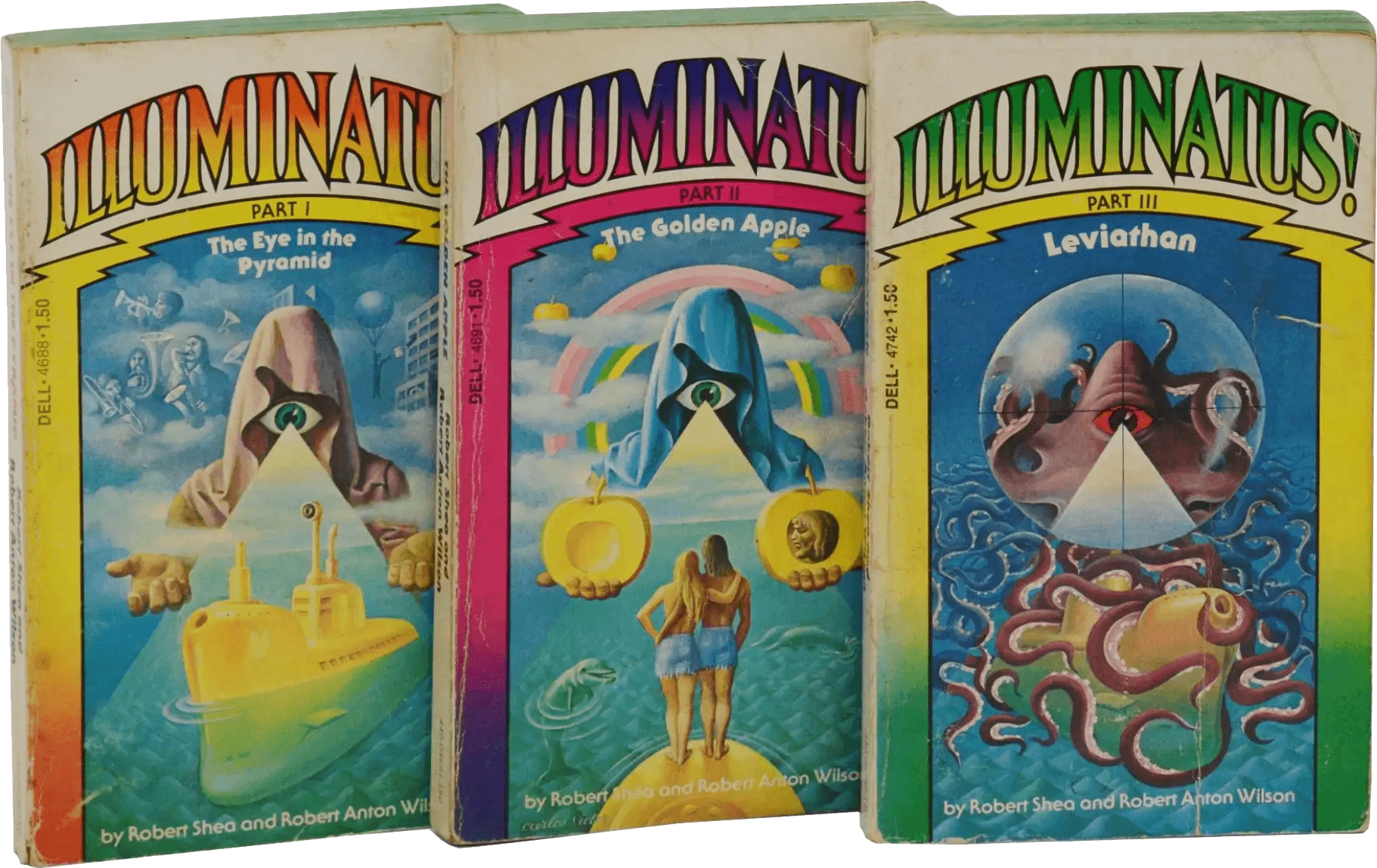

Illuminatus!(1975)

邦訳版『イルミナティ』(2007)

もちろんそれはアメリカやイギリスのカルチャーだけでなく、遠く離れたここ極東での『やりすぎ都市伝説』や、都市伝説系YouTuberの発信する諸々なんかもモロに含まれてくることでしょう。系譜を辿れば、今現在我々の身の回りにある「イルミナティ」に言及したもので、この小説の影響下にないものはまずないんじゃないでしょうか。まあ、そういう作品です。

さて、この著者の一人、ロバート・アントン・ウィルソンという人物――およびその周辺の人脈――は実は、1960年代のカウンターカルチャーに、非常に深く関わっていました。ティモシー・リアリーという人物は「LSDの伝道師」として知られます。彼は、幻覚剤を使った臨床実験のあとでハーバード大学をクビになり、若者たちにLSDによる意識の拡張を煽動。一説には、時の大統領ニクソンに「アメリカで最も危険な人物」と名指しされたとも言われますが(←これちょっと、信憑性的には実は微妙です)、リアリーが一介の研究者から「革命家」へと変遷を遂げる、まさしくその起点となる時期に、ロバート・アントン・ウィルソンは関わっていました。

ティモシー・リアリーと伴侶、ローズマリー・ウッドラフ

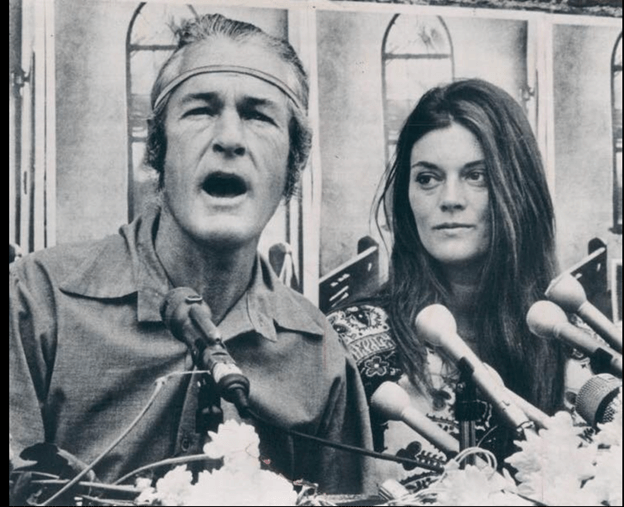

ポール・クラスナー

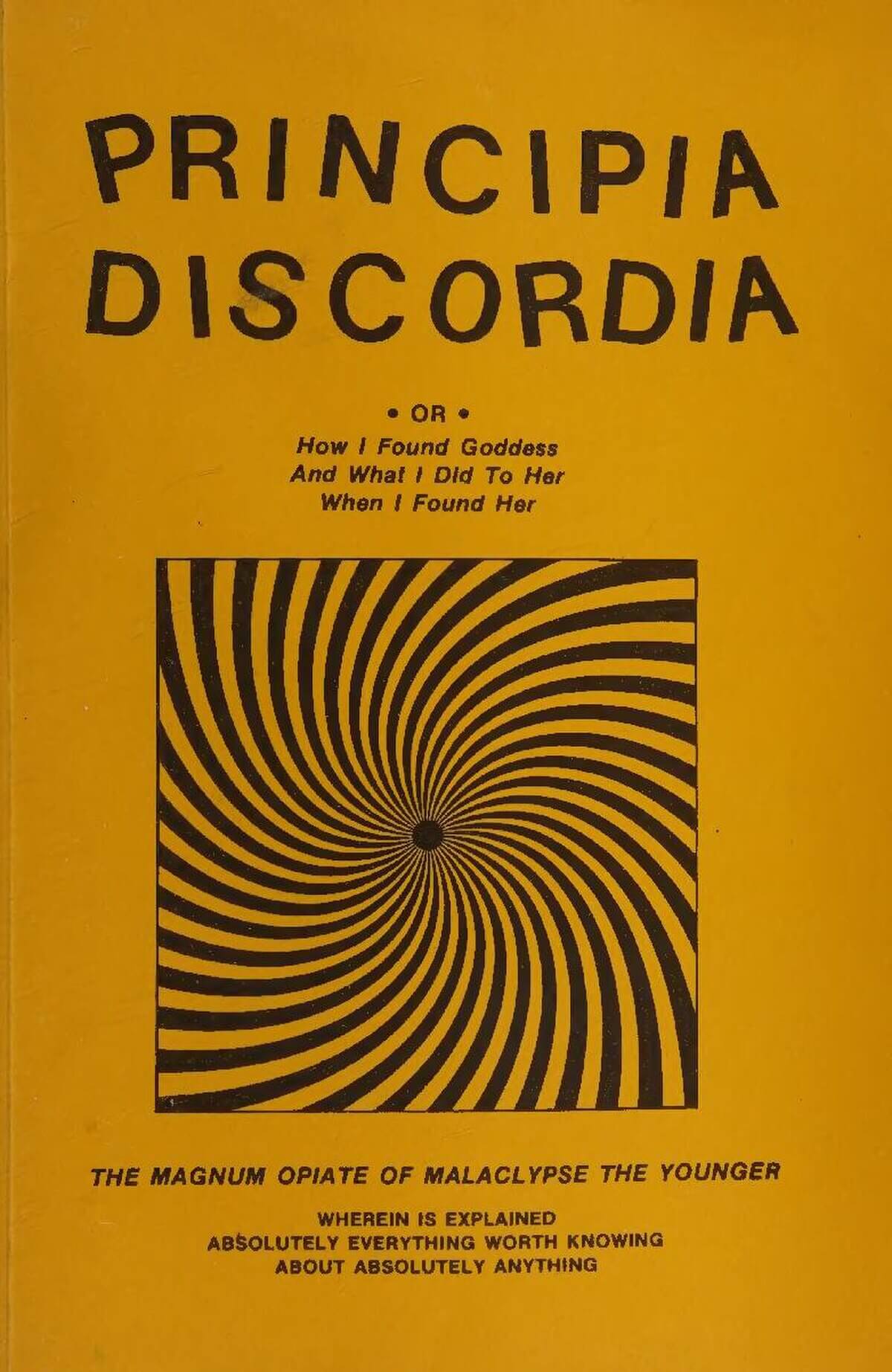

ディスコーディアンの”聖典”、『プリンキピア・ディスコルディア』

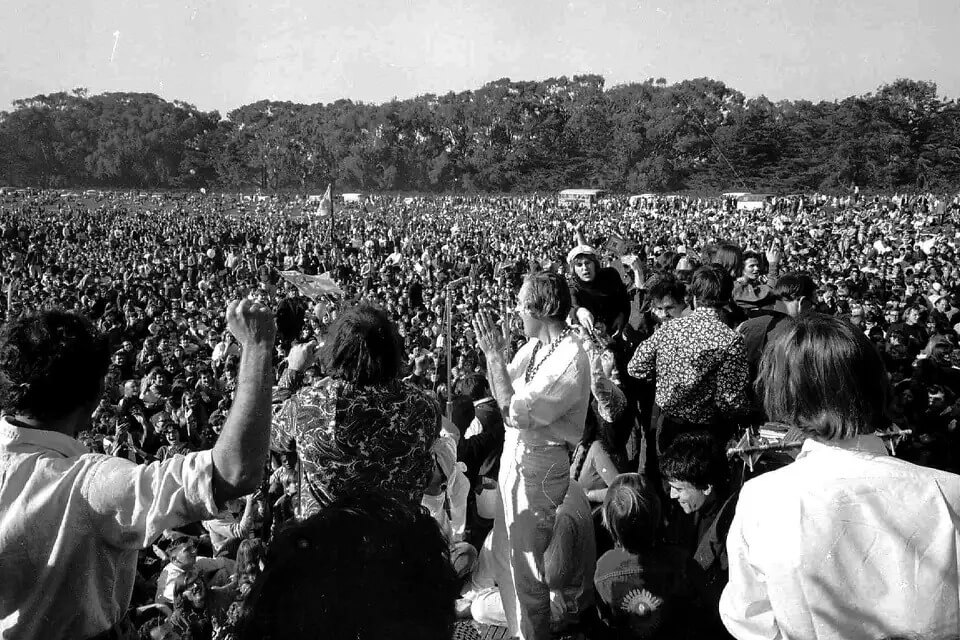

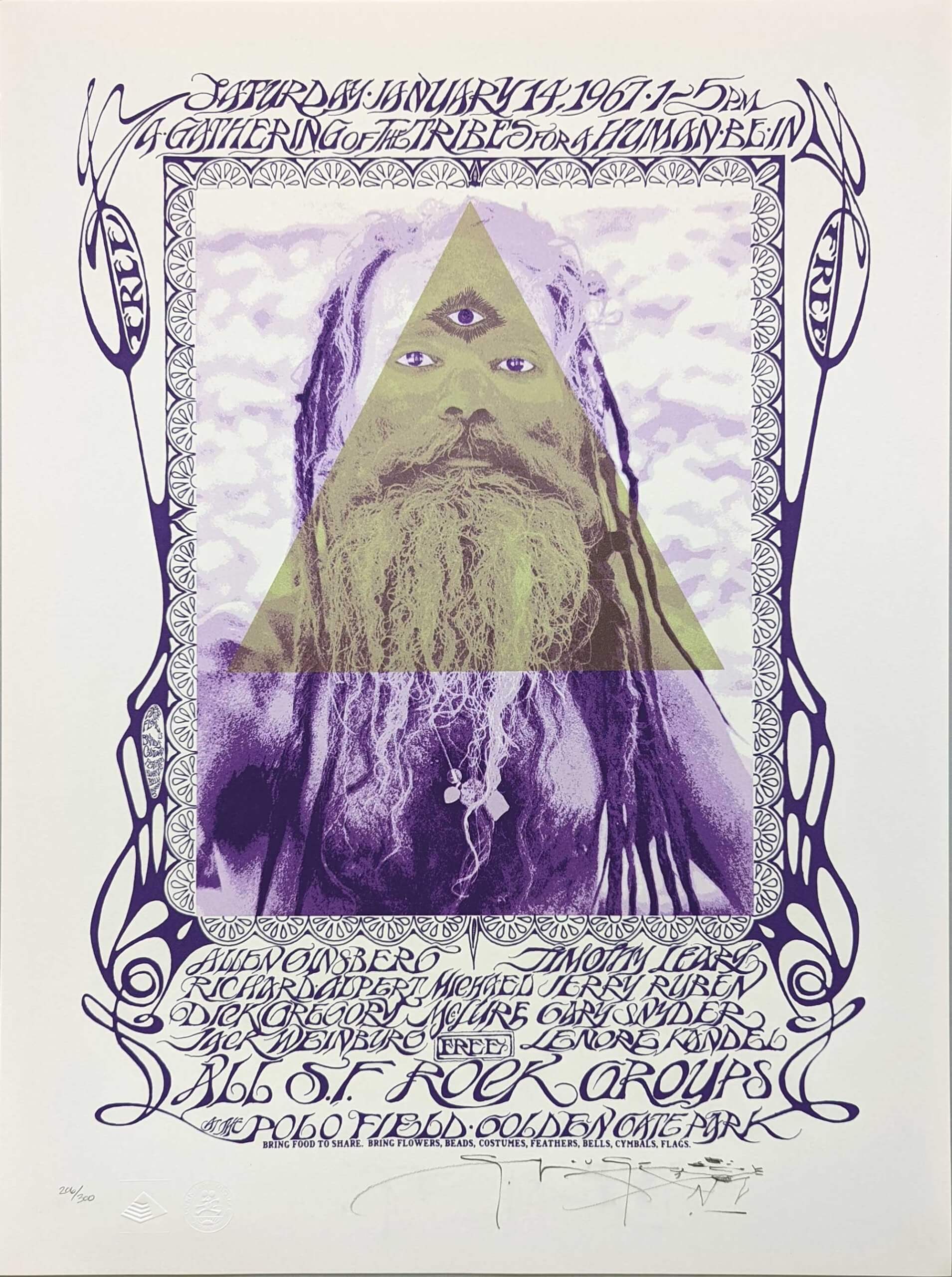

時代はまさしくカウンターカルチャーの全盛ですが、1967年こそがおそらくはヒッピー・ムーブメントの最重要年にあたるでしょう。この年の一月、ヒッピーたちの決起集会とでも言うべき「ヒューマン・ビーイン」が開催されました。ティモシー・リアリーがスピーチにおいて、かのLSDの合言葉――「ターン・オン、チューン・イン、ドロップ・アウト」を発したのがこの時のことです。

ヒューマン・ビーインでのティモシー・リアリー

60年代カウンターカルチャーにその名を刻む、世にも陽気な政治活動集団、「イッピー」の結成です。

ニューヨーク証券取引所のアビー・ホフマンとジェリー・ルービン

ペンタゴンを取り囲むことはできなかったものの、この馬鹿げた悪魔祓いは実際に実行に移されました。もっとも、アビー・ホフマンやジェリー・ルービンがこれを本心から信じていたわけではなく、彼らにしてみれば、これはメディアの注目を集めるためにぶち上げた、得意の馬鹿げたキャンペーンのひとつに他なりませんでした。しかし、幾重にも重なった偶然はその果てにある奇跡を生み、ペンタゴンは――アレン・ギンズバーグの言葉を借りれば――「確かに、人々の心の中で象徴的に浮揚してしまった」のでした。

彼らに「イッピー(Yippies)」という名が与えられたのは、「ペンタゴン浮揚」の少し先、1967年の大晦日のこと。この時、仲間のイッピーの一人がこう叫びます。「Yippie!(ひゃっほう!)」。「YIP」の文字列にはYoung International Party(青年国際党)という意味が与えられ、イッピーが正式に結成されるわけですが、奇声を発して彼らの運動に名を与えたこの人物こそが先のポール・クラスナーでした。『ザ・リアリスト』を発行し、FBIの監視とカート・ヴォネガットの賞賛とを一身に受けた人物――そして、ロバート・アントン・ウィルソンを著述家へと導いた人物です。

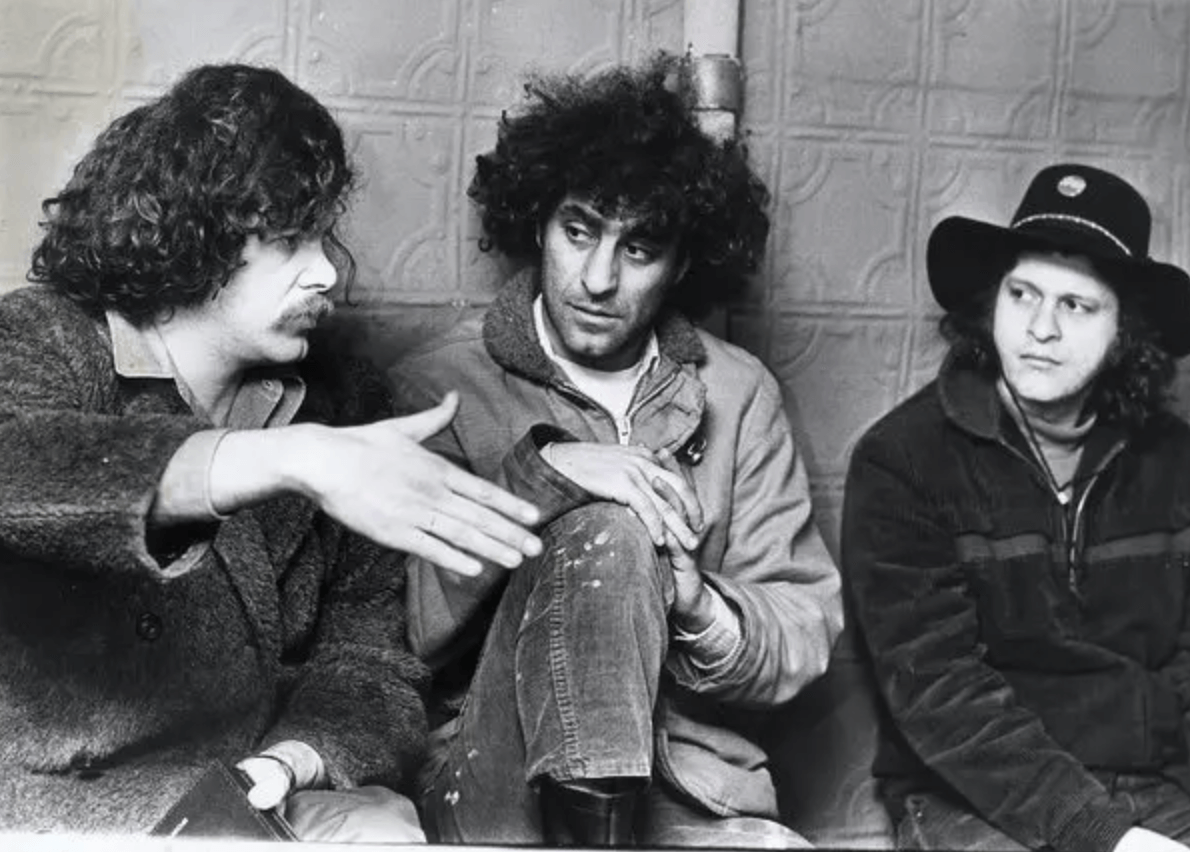

イッピー。左からエド・サンダース、アビー・ホフマン、ポール・クラスナー

ヒューマン・ビーインのポスター。マイケル・フランシス・ボーエンによる

カウンターカルチャーからサブカルチャーへ――それを象徴するのが「”ボブ”・ドブズ」でしょう。『イルミナートゥス!』出版後の1970年代後半、ダグ・スミスとフィロ・ドラモンドという二人の人物が、「パイプを咥えた男の”偶像”を崇拝する宗教」というコンセプトを思い付きます。サブジーニアス教会――のちにスポンジ・ボブやパワーパフガールズ、ピーウィー・ハーマンの子供向け番組、DEVOやサブライムのアルバム、果てはLINUXのソフトウェアにまで姿を現したその”偶像”、ボブ・ドブスの笑顔はやがて、世界中の人々の記憶の一角をぼんやりと占有しました。あなたはこの顔に心当たりはありませんか? そしてそれでいながら、この顔をどこで見たかが思い出せないんじゃありませんか?

J.R.”ボブ”・ドブズ

テレビと並んで「”ボブ”・ドブズ」が舞台にしたメディアは「壁」でした。壁こそはある意味で究極のメディアです。不特定多数に対するランダムなコミュニケーションを実現しうるのは、新聞や美術館ではありません。壁のみが、あるメッセージと人々が「不意に出会うこと」を可能にするメディアなのです。

もうひとつ、おそらくはあなたがどこかの壁で不意に出会ったことのある「顔」があります。シェパード・フェアリーの『OBEY GIANT』です。

Obey Giant

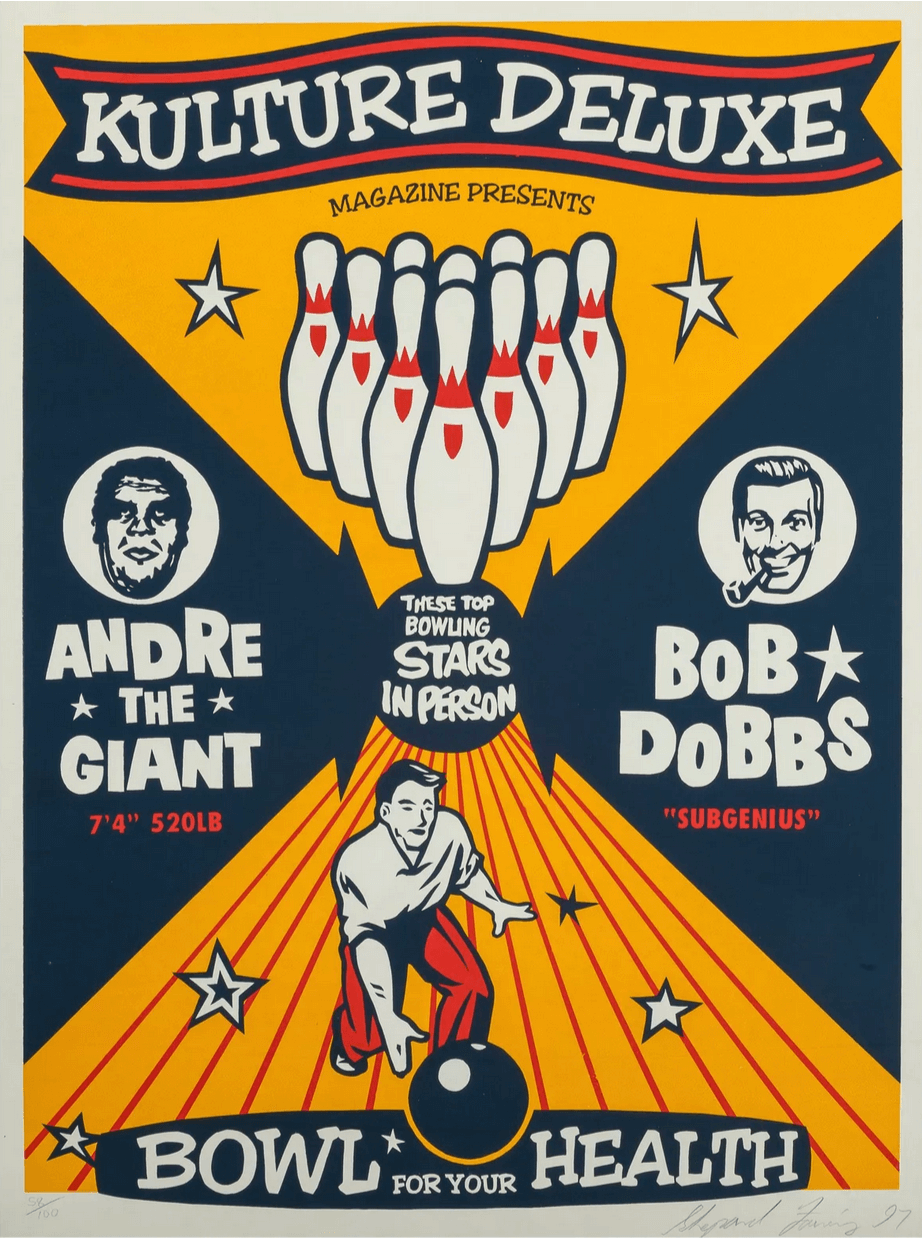

2008年の大統領選におけるオバマ・ポスターの例を挙げるまでもなく、シェパード・フェアリーは今や、押しも押されぬ第一線のストリート・アーティストです。そしてフェアリーは実は、80年代末、当時在学中だった大学周辺の壁で、何度か「ボブ」に出会っています。1997年の彼の作品に目を移してみましょう。そこにあるのは「”ボブ”・ドブズ」の肖像です。

Kulture Giant(1997)

色々僕の中で書きたいことはあったんですが、一つ念頭にあったのは、今(2020年代)の価値観で言うと、陰謀論ってまあ、明確に社会問題じゃないですか。で、それに加えて、今「陰謀論がマズい」って話って、基本的には左派側というか、リベラル側からの指摘として出がちですよね。つまり、ドナルド・トランプの大統領選とSNSに関する諸々として論じられがちで。

で、僕もそれらの指摘には同意するんですけど(何より陰謀論は人種差別と非常に結びつきやすいし、トランプは実際そういう振る舞いをしました)、看過されがちなのは、1960年代〜1970年代のある時期においては、「陰謀論」がカウンターカルチャーの一つとして機能して(しまって)いたんじゃないか、という点なんです。

例えば、イッピーが「豚」を大統領に擁立した1969年のシカゴ・デモに際しては、『ロジャー・スパーク』紙の一面を、「リチャード・デイリーシカゴ市長はイルミナティの手先」というとんでもない見出しが飾りました。実はこれを書いたのはディスコーディアンの一派だったとされています。

あるいは、ポール・クラスナーは『ザ・リアリスト』誌に「ケネディ本に書かれていないこと」という記事を掲載しました。これは当時出版されたばかりのジョン・F・ケネディの本から削除された部分……という触れ込みの完全なでっちあげでした。「ケネディ夫人は病院である衝撃の光景を目撃した。夫の遺体の銃痕に、ジョンソン副大統領が勃起したペニスを突っ込んでいたのだ」……。これはクラスナーに言わせれば、「ジョンソン大統領の人間性に対する風刺」でした。

もっともこの記事は、カウンターカルチャーの側からすらも猛批判を受けましたが、ともあれ、そういうでっちあげ――つまり、陰謀論が醸成した「反権威」のムードは少なからずそれらの運動を後押ししたし、そもそも「マスメディア」もまた、彼らが唾棄し、叩き潰すべき権威だった。……あれ? こんな話、最近どっかで見なかったっけ?

当時のカウンターカルチャーには、マスメディアに対するオルタナティブな報道を独自に作るっていう視点があったし、それは「新しい現実を創る」ということでもあったんですよね。そして何より、――ポール・クラスナーは典型的ですが―― それは、「表現の自由に挑む」という究極の反権威の命題でもありました。

難しいのが、この話、ともすると「これだから反権威を気取ってる輩は」みたいな短絡的かつ冷笑的なとこに行きがちで(ネットでよく見ますね)、それは僕のスタンスとは異なりますから、結構難しいところなんです。そうなるとできることは、可能な限りあらゆる事柄を網羅的に取り上げることしかない。

上述のようなことがあった一方では、イッピーの一人だったロビン・モーガンに顕著ですが、60年代のカウンターカルチャーは第二波フェミニズム運動に繋がりましたし、言わずもがな、人種差別根絶運動と反戦運動にも決定的な影響を与えました。だから、特に今の視点から見ると、本当に功と罪とがある。近代の功績とでもいうべき事柄と、とてもじゃないが許容しがたいことの両面が出てきます。そしてそれは、当時の運動をつぶさに見ていくと、軽々に切り離して論じることもなかなかできない。その辺を、今だからこそできるだけフェアに書きたいっていうのが、「カウンターカルチャーと陰謀論」というテーマを取り扱う上で僕の念頭にありました。

そんなこんなで、まあ、ややこしいっちゃあややこしい話なんですけども。なので、最初はネットで記事を出そうかとも思ってたんですが、絶対一部を切り取って変な誤解をする人が出てくるだろうなーと思いましたし、また、何かしらの主張に部分部分で利用されるのも嫌だったので、じゃあ物理的に「一冊」にしちゃえばできねーだろ、というのがHYPERTEXTでした。ワッハッハ。

あと、できれば「こことここがこう繋がるのか!」みたいなところを楽しんで欲しかったというのもありましたね。なんか、そういう瞬間の、シナプスがバチバチッと繋がる感覚が僕はとても好きでして。なので、僕が体験したそれを一冊にして出したい、という。

で、「雑誌」というもののフォーマットを借りながら、バラバラに記事が飛び出してきて、それでいながら全てが一つに繋がっていく、というような体裁にできたら面白いものになるかなとある時思いついたんですね。まあ、そういうものです。なので、一人で作ってますよ。ほんとに。笑

そして実はこの第一号、もともと僕が用意してたネタの半分くらいでした。作ってみたらまあページが足りなくて。

というわけで、来年第二号を出す予定です。多分、近々またクラファンをやらせてもらうと思います。それと並行して、動画ができたらいいなと思っています。またそれもちょっと思いついたことがあるので。そんなこんなで、来年もSAPPORO POSSEをよろしくお願いいたします。皆様、来年も良き一年を!